笔触传承如何看待汉字从简化到繁体的变化

在中国悠久的文化历史长河中,文字作为一种独特的符号系统,不仅是记录和表达思想、情感和知识的工具,也是中华民族精神文明传承的一部分。汉字,从古至今,一直伴随着中华民族共同前行。在漫长的发展历程中,汉字经历了多次变革,最著名的是从繁体到简化再转向繁体的大循环。这一过程不仅反映了社会经济发展水平与文化需求之间的关系,也展现了对传统文化遗产的一种新的理解和尊重。

首先,让我们追溯一下中国文字的起源。根据史学研究,甲骨文、金文等古代文字出现在公元前13世纪左右,这标志着中国文字有着超过3000年的历史。这些早期文字主要以象形或指事为基础,对应自然界中的物象或抽象概念。它们通过画面上的图形来代表声音或者意义,使得人类能够将复杂的情感、想法与外部世界进行沟通。

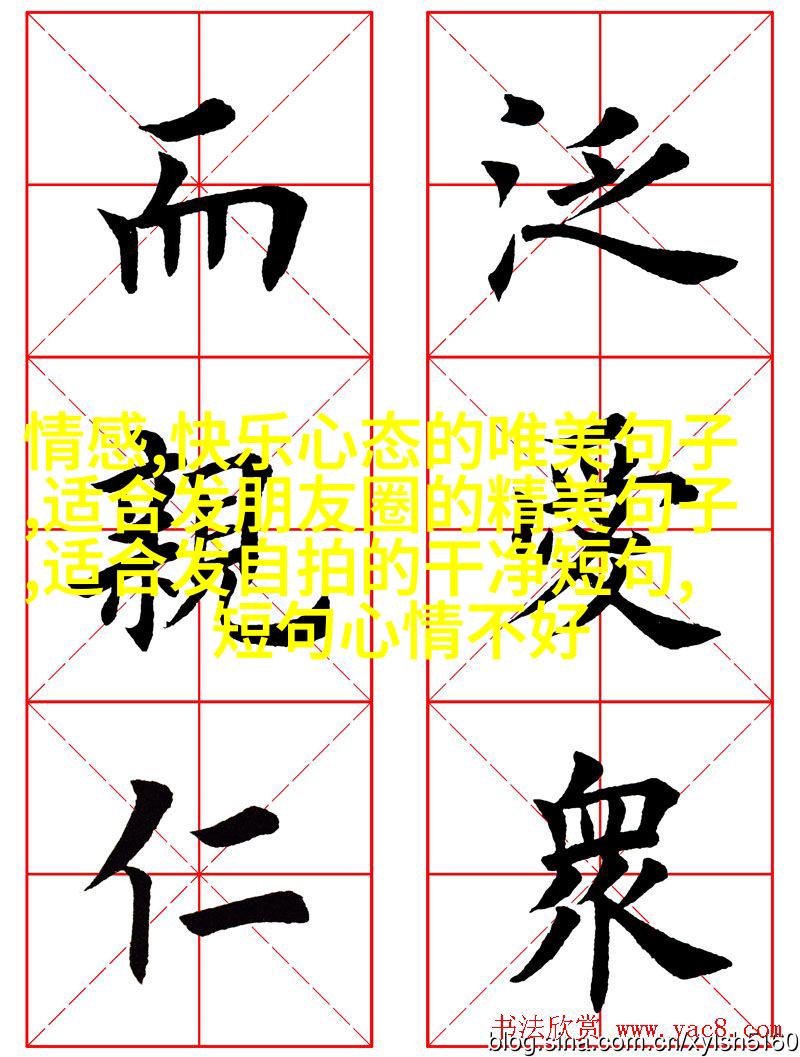

随着时间推移,随着社会经济结构和技术进步带来的变化,中文也逐渐演变成了一种更为精细、高效的人工语言系统,即所谓“篆书”、“隶书”的诞生,它们更加注重形声结合,以减少用笔次数提高写作效率。此时,我们可以看到一个重要观点,那就是“简化”这一趋势已经开始萌芽,并且这种趋势会继续影响后续几千年的中文发展。

到了近现代,由于工业革命之后国家需要快速兴旺,以及教育普及导致大量人口需要学习阅读写作,这一压力促使人们寻求更快捷更方便的手段来使用中文。于是,在20世纪初期,大量简化字被提出并广泛应用,如“小人国”中的许多字符都经过了这样的改造。这一时期正值新中国成立之际,是为了适应现代化建设需要而提出的,因此称之为“简体字”。

然而,在这个过程中,有一些声音认为这背离了传统文化,将失去汉字原有的美感与深邃内涵。而另一方面也有许多人认为这是对传统的一种更新与创新,使得汉字更加符合现代人的生活节奏,更容易被大众接受。

此后不久,就有了一些回归繁体运动,比如台湾地区保留繁体书写,这种情况下,又出现了一些对于是否要恢复原来全部或者部分繁体字符的问题讨论。这场争论涉及到个人自由选择权以及国家政策支持的问题,同时也是关于如何平衡现代性与传统性的思考问题。

总结来说,从繁体到简化,再转向繁体这样的大循环,不仅展示了语言形式上的多样性,更是在不同的历史阶段下探索如何保持语言活力同时兼顾其艺术价值。在当下的数字时代,我们似乎越来越远离纸张上那份刻苦劳动留下的印记,而又在寻找一种新的方式去连接过去,与未来相呼应。而这其中,“笔触”的故事,无疑是中华文化的一个缩影——既是一部丰富多彩的人类智慧史,也是一部不断创造未来的灵魂谱。